娘

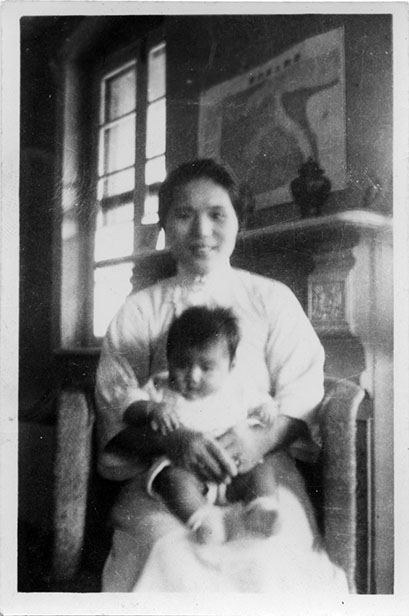

他们兄妹几个都管母亲叫做“娘”,老头在给兄弟的信中这样写着,“我时常想到娘,她是一个心善心软热情奔放的女人,而且也很性感。”他说他的“娘”开明、聪明、勇敢,爱激动爱哭,她不是一个思想保守的人。父亲是长子,母亲和父亲结婚之后算是长媳,兹一开始就就生活在大家庭里,操持着整个家庭的生计。大姑说,之所以生出来的兄妹几个,有一半身体有残疾,是因为母亲在生气——生病的这几个孩子出生的时候,均是父亲留学在外,不在天津的时候。但是“娘”很好强,尽量满足大家庭里面所有人的要求,这些都让她筋疲力尽,这些压力,导致孩子们身体的疾病。不知道这种说法是否符合科学道理,在那样大的家庭很难做到人人满意是事实。

老头小时候因为爱哭,所以他爷爷叫他“哭吧精”,他娘一开始干活,他就抱着他娘的腿哭。到了他姥姥家,他的外号又叫做“吹火炉”,因为他的嘴巴很圆,簇团在一起,每次他去他姥姥家,他姥爷就喊“吹火炉来啦。”

老头一直是距离母亲最近的人,小时候他在他母亲身边帮助母亲干活,也帮助照看弟妹。大姑还讲过他小时候的趣事——他送弟弟妹妹上学,看到他们不好好走路,他就从地上捡起砖头砍他们。老头对天津那个家以及家里面的“娘”都很牵挂。

工作以后,他发工资第一件事情就是给他妈妈寄钱,后来我二姑上大学的钱都是他给出的,他母亲去世以后,老头转给在天津孤苦伶仃的大妹寄钱。

在电话普及之前,书信是老头联系家庭的纽带,他每个月都给家里的各位亲友写信,在信的结尾还会提醒“有空来信吧,多写点儿。”“娘”也写信给他,写在一张32开的横格纸上面,话不多,其口吻平等又平静。老头清楚的记得他父亲出门的时候,“娘”和“爸”拥抱亲吻的画面,他在以后和母亲的书信当中,也曾经很有过特别直接的交流——“娘”在他青春发育期告诉他生理知识、注意事项以及一些自我解决的方法。那些经验都让他对母爱以至于对女性都有了一个特别明晰也生动的概念。

到了“娘”的晚年,很多信都是在说治疗老年病的药方,有时候“娘”会把同样一件事情描述两次,也会在信纸上画个手掌,在其中标注出哪里哪里不适。

他节俭的生活习惯就是受了他母亲的影响,他不好穿,每次回家都是娘给他做好新衣服换上,每次他离开天津的家,都是娘给他叫一辆三轮车,看着他坐上三轮车,他往往是回头看着他娘一边流泪一边说,“娘你回屋吧”,而他娘都是直到他走远才回到屋里面,坐在椅子上落泪。

除了母亲,还有一个来自幼儿记忆中的奶妈,那位闫妈和他没有血缘关系,因为从小照顾他陪着他,所以给他留下了深刻又温暖的印象。所以他一直对农村打扮的老太太有亲切感,无论在什么地方看到,都能聊上一会儿。后来,老头创作的很多题材都跟母爱有关——母亲抱着小孩的不倒翁,小孩扭着头手伸到妈妈怀里面摸妈妈乳房,红嫂给战士喂乳汁的塑像,光着膀子压面条、拉煤灰的农村妇女。在他创作的后期,很多母亲塑像的原形都来自我姐姐刘立,姐姐和外甥的亲子关系被他再现,并且加入了他有关母性的所有记忆以及想象。

我之前常常不明白,辛苦劳作的农村妇女为什么能够打动他,而他在描绘和再现她们的时候又那么如鱼得水,充满深情。现在我渐渐明白了,就像是当年对“阎妈”的依恋和怀念一样,他是把那些女人当作自己的“娘”。

刘伟(刘士铭之子)